趙永佳﹕解讀港人「人心背離」之謎www1.tvboxnow.com. ] ]2 P& h3 e" a$ U2 V' c1 E$ ?

TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。( L% D% N! q" f( c

tvb now,tvbnow,bttvb' R3 r0 o N f

最近香港「本 土」意識呈「井噴」現象,不少打着「本土」旗號的政治組織相繼成立。「回歸人心未歸」的說法一時間又掛在不少人的嘴邊。其中,本土政團都是以年輕人為主,而且一個比一個激進,甚至有人標榜要「香港獨立」、「自決」。究竟為什麼回歸以後,港人反而對中國產生負面印象,甚至年輕人更有抵制、抗拒的情緒?坊間有 不少流行說法,本文希望從長期趨勢入手,嘗試解開「人心背離」之謎。! p3 f$ x# V6 J+ R( v9 M

3 j# p. C$ D. c

中大和港大的民調機構都有對身分認同問題作長期追蹤研究。雖然有建制和內地人士對這類調查頗不以為然,認為調查港人是「中國人」還是「香港人」是偽命題,是自設陷阱、自找麻煩,不過,個人認為這些調查,雖然有其局限,但對幫助我們掌握長期趨勢卻有莫大裨益。另一 方面,幸好有這些調查數據,我們才有可能解開香港人心與中國漸遠之謎。

0 V' c9 A0 M6 }( p! s: a公仔箱論壇

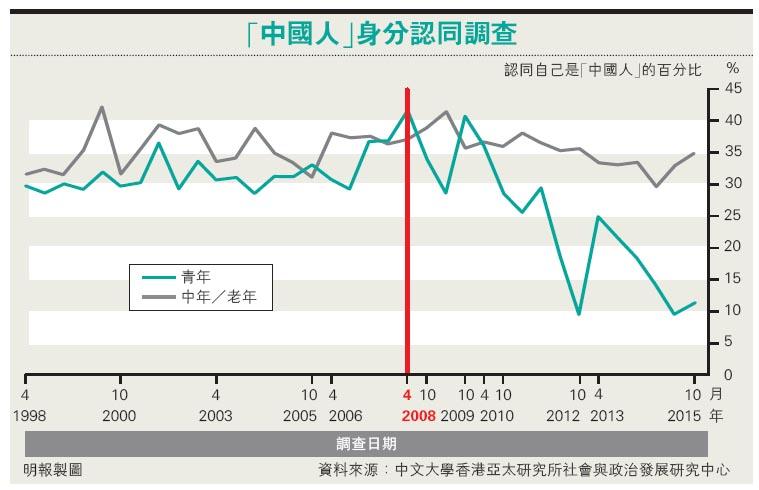

. e1 ^+ \6 G$ g0 ltvb now,tvbnow,bttvb首先,我們可以肯定的是,身分認同的「本土化」集中在年輕一代。附圖是根據中文大學香港亞太研究所社會與政治發展研究中心每年4月與10月的長期調查作成,以「當談到你的身分時,你覺得你是香港人多些,還是中國人多些?」這問題,來量度「香港人」和「中國人」認同(註)。從中我們可以清楚看到,中國身分認同近期的急挫,集中在30歲之下的年輕人(調查對象是18歲或以上成 年人)。30歲或之上的中年、老年層,雖然在佔中之後的中國認同都有下降趨勢,但和年輕人「插水」般情况還是不可相提並論。

: ?, Y* P8 w$ r4 T+ I5 S/ o/ G0 lwww1.tvboxnow.com4 D" V! x: X% z& T0 r; t5 w. b6 t% [

其次,如果我們 細心審視數據長期趨勢,會發覺在回歸後,特別是2006年之後,覺得自己是「中國人」比較多的人數比例是慢慢上升,無論是年輕人還是年紀較大的人士也一樣。現在看起來可能有點匪夷所思,但在2006年到2008年期間,港人對中國,甚至是中央政府的感覺都在不斷改善。在SARS之後,中央政府對香港推行 自由行、CEPA等優惠政策,協助香港經濟復蘇,再加上歷任總理的朱鎔基、溫家寶的形象親民,國家經濟也蒸蒸日上,港人的認同感也大增。

; X9 O- h, U( X7 Y2 fTVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。公仔箱論壇, i. O# s$ K1 Y. n. _- J

港人非「天然獨」 受事件政策媒體影響

% O0 \! R% I) V: d' y. X0 i: ^8 Qtvb now,tvbnow,bttvb

5 L. O5 X( v$ B8 T轉折點是2008年。在4月份的第一次調查中,有41.5%的年輕受訪者覺得自己是「中國人」,為回歸以來最高,也是自1998年本系列調查開始以來最高。同期認為自己是「香港人」僅僅過半(51%),也是歷年最低。但到了下半年,10月份結果出來,我們見到認同感轉勢向下,大跌至33.8%。雖然2009 年下半年曾經反彈,但2010年又再逆轉。自此就拾級下跌,再到了「反國教」(2012年下半年)之後,就更屢見新低。2015年10月最新數據是在30 歲以下受訪者當中,「香港人」佔79.1%,「中國人」只有11.3%!不光是中大的數據,港大民調中心的結果也是大致相似。

; G, F' l; J( o' T; j D公仔箱論壇公仔箱論壇+ w5 m6 s" C5 b4 }1 w9 `. W

回顧過去10 多年間港人認同感的起落,有一點很清楚,港人並非是「天然獨」,完全不是「必然」地抗拒中國。港人的身分認同,尤其是年輕人,會有相當的波動,並受當時重大事件、中央對港政策,甚至媒體所影響。香港人雖然大多是「炎黃子孫」,與內地華人共同分享中華文化,但因為在殖民時期與內地區隔,而且社會政治制度,以 至文化習俗都出現相當差異,因此港人有點本土意識,毫不出奇。在2006至2008年間,港人在多重有利因素之下,加強了對中國的認同,只不過是在2008年後,環境因素逆轉,再在社會運動推波助瀾之下,香港年輕人遂出現「本土」的轉向。

2 Q, n+ p d8 [5 N) j$ Kwww1.tvboxnow.comTVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。3 j; ^% j" Q2 u; e* u

希望說明的是,建制派毋須過分悲觀,本土派也不能過分樂觀,誤認本土思潮會從此在港成為雷打不動的主流,但應該小心尋找身分認同逆轉的原因和條件。如果我們確認了2008年是重要轉折點,有些一向認為是重要的因素就可能變得不太重要。這裏我舉3個例子。tvb now,tvbnow,bttvb+ ^& \- F; t; @1 P" Z

首先是新高中學制和通識,在2009年才開始推行,而且認同調查對象是18歲或以上的成年人,應已完成中學教育,通識科「教壞」青年人,令其背離中國明顯不是事實。www1.tvboxnow.com! ~/ @& i6 m0 X& \

* w1 e' }. s, S公仔箱論壇第 二,互聯網或網上新媒體的影響,在今天可能是為本土意識推波助瀾的重要背景,但我們不要忘記2008年不但沒有網媒,連臉書都還未在港流行。大部分青年人 的中國信息,當時還是主要從主流媒體,尤其是相對保守、中庸的電子媒體取得。因此香港的「本土轉向」,並不能算到互聯網或社交網絡的帳上。

9 v g, N# }/ Y6 [3 rtvb now,tvbnow,bttvb2 n& O2 L0 D* @# Z- b$ L" S4 u! V

第三就是自由行、水貨客橫行的問題,在2008年都還未成為社會焦點。擴大自由行(一簽多行)也只是2009年才實行,因此說「自由行是本土意識的觸媒」,在現在看來是理所當然,當時也未必是重要因素。tvb now,tvbnow,bttvb9 V' t+ J$ J/ {0 C" h% R0 C6 p2 u

tvb now,tvbnow,bttvb: k3 ~0 i/ ?4 t: A8 @4 O4 B; c+ m

為何2008年是轉折點?

% t" {8 a) M- awww1.tvboxnow.com, m" S5 w7 V \1 l' ^

因 此,我們應該對現在很多有關青年人「本土轉向」的流行論述再加驗證、討論,因為未能「對症」,就不能「下藥」。我無意否定任何解釋,但在這裏希望提出一個比較少人談及的假設。毋庸置疑,香港從回歸以後,大力在學校推動各種形式的國民教育,也在社會上不斷宣傳愛國意識,因此,在港人心目中,「中國」的分量都 比殖民時代重了很多。在回歸後首個10年,可以見到港人,甚至是年輕人,中國認同都比殖民時代有所加強。正因為回歸後國民教育的力度很猛,也頗有成效,令年輕一代普遍對中國的印象不錯,更重要的是和接受殖民地教育的上一代比較,他們更關心、留意有關中國的信息。

: m) z8 z9 t: S" wwww1.tvboxnow.comtvb now,tvbnow,bttvb f# S8 q; `; K# Q. B6 @

不過,歷史往往是「辯證」地前進。社會在這段時間,卻很可惜地只是片面地宣傳中國光明進步的一面,而沒有為年輕人提供一個可以知道、理解、接受中國其他面向的分析框架。就正如性問題一 樣,「成年人」對一些禁忌愈避而不談,年輕人愈好奇,而當我們不能控制、封鎖資訊的時候,他們就更加會主動搜尋(如色情網站)。在中國問題上,因為他們所接受的國民教育當中,只有光明的中國,而沒有陰暗面,當他們接觸到「另一面」的中國的時候,除了感到受騙之外,還會覺得混亂,而不知如何解讀在他們面前充 滿矛盾的信息。這也解釋了為何在殖民時代成長的港人,反而會有較為穩定的中國認同感,因為我們大都有一個「落後」中國的印象,來和現在比較。

0 C$ \; M1 }3 X/ n公仔箱論壇

) F: t6 h7 Q% U( c7 gtvb now,tvbnow,bttvb依此思路,我們也可理解為何2008年是重要的轉折點。大家可能還記得那一年是北京奧運年,在8月份,全港都在為中國(和香港)的健兒打氣。而在同年5月 份,四川發生大地震,也觸動了很多港人的感情,我們也捐助了一筆頗大的款項到災區。就算是當年的「六四」晚會,參加人數也達高峰。但正當港人的注意力都被吸引到中國的時候,卻又爆出了多件在香港被廣泛報道的負面新聞,如因「豆腐渣」工程引起的傷亡,和救災過程的一連串醜聞事件。更矛盾的可能是中國在奧運首 次奪得最多金牌之後,立刻又爆出了毒奶粉事件,當時就有評論將兩者相提並論,指「體育大國」卻不能令下一代健康成長是如何的諷刺。# E% I) J; ^/ E) x' ^6 {

% i j! n1 c. L" m" P, J: Gwww1.tvboxnow.com國民教育走錯了方向

0 s: ?5 l9 r, e6 b

- I: ~# m9 t# s+ f. m. \所以,香港青年人抗拒中國,其中一個深層次因素,應該是我們的國民教育走錯了方向。要知道香港的資訊自由流通,不可能令年輕人只知道中國好的一面。中國是發展中社會,必然充斥着各種的不足,就算主流媒體沒有「加鹽加醋」,中國也必然是一個矛盾的綜合體。正因我們沒有「準備」青年人去理解中國的種種不足,當他 們接觸那些負面因素,取得一個負面印象,再加上互聯網的興起,和幾次社會運動的詮釋,中國甚至就在一些青年人心目中變成了「邪惡帝國」,對她愈離愈遠。

. A/ @$ s$ }% Z3 h4 a4 Ytvb now,tvbnow,bttvb公仔箱論壇. O t1 E7 A5 J% L

全 面、正確地了解年輕人轉向本土的心路歷程,我們才有機會令他們,或更年輕的一代發展出一種健康的中國想像來面對中國。如何令他們立體、冷靜地理解中國的方方面面,而不光是向他們單向宣傳中國的光明面和情感認同,不單是未來香港國民教育的重點,甚至可能是維持一國兩制的關鍵。

) H% I! ~1 y6 f3 p7 p; ~www1.tvboxnow.com

- U; |# A- |8 \6 I* m; a( O' pwww1.tvboxnow.com註:透過結構性問 卷量度香港居民身分認同,必須留意問題設計對受訪者回應的重大影響,詳細分析可參考尹寶珊、鄭宏泰〈身分認同:對中國的「重新想像」〉,刊於趙永佳、葉仲茵、李鏗編(2016)《躁動青春:香港新世代處境觀察》,中華書局,127至142頁(www.chunghwabook.com.hk/Index/book_detail?id=1683,試讀)* F5 M& Z* a: G7 m4 Y1 y

www1.tvboxnow.com# I2 g# S+ m2 U; |6 c- b5 K

+ d( Y0 y2 M7 R6 J: P9 y- e

作者是中文大學香港亞太研究所聯席所長、社會學系教授- ^4 V$ [7 d2 S

tvb now,tvbnow,bttvb c, V3 U. X, m. u9 B/ W) \

8 I$ _) C" j% p# Y) o6 ?; w3 f% g 8 I$ _) C" j% p# Y) o6 ?; w3 f% g

* k! B i+ E* Y7 o8 W) i t# g; X |